連続講座 第4回「イギリスのヘルスケア分野のデジタルアート」開催

2022年度の連続講座は、ヘルスケア分野のデジタルアート事例に焦点を当てて学んでいます。

第4回は、CW+ アートディレクターで療養環境ディレクターの、トリスタン・ホーキンス氏の実践をおうかがいしました。本事業では、国際シンポジウム2019「英国の先進事例に学ぶ ヘルスケアアートとそのマネジメント」において、トリスタン氏に「英国の医療アートディレクターの役割」の講演をいただいています。今回は、近年のアートについてとくにデジタルの側面から詳しくお聞きしました。

CW+とは

イギリス、ロンドン中心部にあるChelsea&Westminster Hospital(チェルシー・ウェストミンスター病院)の公式慈善団体。

院内では、豊富なアート作品がいたるところに展示されています。映画の上映やダンスなどのパフォーマンス、アーティストによるワークショップなど、幅広いホスピタルアートを展開。世界のホスピタルアート分野をけん引する存在です。

1.第4回の概要

日時:11月11日(金)19時~21時

場所:オンライン(zoom)

講師:トリスタン・ホーキンス Trystan Hawkins(CW+ アートディレクター / 療養環境ディレクター)

※CW+はChelsea and Westminster Hospitalのチャリティ財団

2.「イギリスのヘルスケア分野のデジタルアート」

トリスタン氏は、CW+のアートディレクターとして勤めており、病院内で業務にあたるようになって、8年になります(講義時)。CW+は、1993年にアートプログラムをスタート。現在、2000を超えるアート作品(多くは絵画)を収蔵し、アーティストが病院を訪れておこなう参画型のアートプログラムや、患者さんに最適な環境づくりをデザイナーや建築家と計画するなどしてきました。

●デジタルアートについて

世界中の技術者とともに開発している、さまざまな「テクノロジーのアート」について紹介します。はじめに、テクノロジーのアートはすばらしいものですが、例えば電源が切れてしまっていたら使えなかったり、Wi-Fi環境が不安定だと支障が生じたりするような問題があることを先にお伝えします。これから取り入れたいと考えていらっしゃる方には、その保守や維持継続について、だれが機器の世話をできるのか、古くなってしまうデジタル機器をどうやって更新していくかなど、考えなければならないこともお伝えします。

次からは、具体的な事例をお見せします。

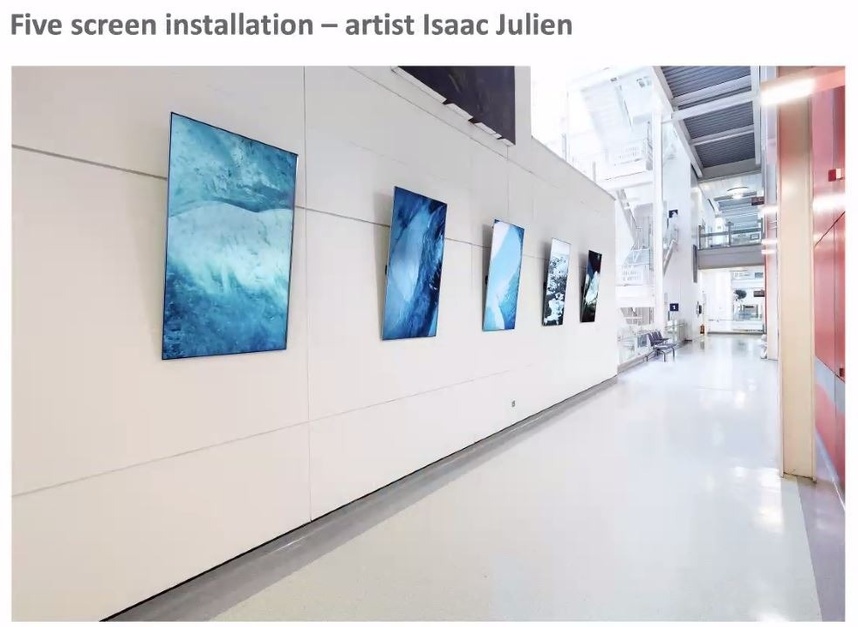

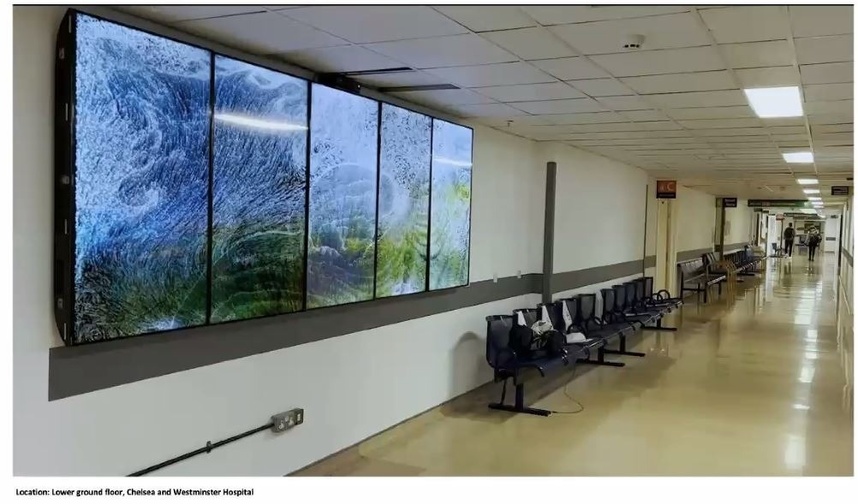

事例(1)「リラックスデジタル」~映像を用いた手法~

スクリーンや壁面に映像作品を投影したり、デバイスで上映したりするプログラム。

映像作品は独自に制作したものを使用。すべて事前にCW+が内容をテストし、合格したものだけを使います。そのため作品の開発にはかなり時間がかかっていますが、何らかの理由で作品が使えないこともあります。そうした点もアーティストさんに理解していただきながら、制作しています。具体的には、アーティストさんに映像を撮影してもらい、そのすべてのシーンを心理学者とスタッフに見てもらっています。スタッフや患者さんには「適していない」と判断されると、使うことができません。

映像作品は、イギリスの20の病院でも、同じように活用してもらっています。デジタルアートは、こうした普及がしやすい特徴があります。日本の病院で使っていただくことも可能です。

80時間に及ぶコンテンツがあり、毎年新しい作品を追加しています。子どもや高齢者など、患者さんの属性(病棟)によって使用する映像作品リストを変えています。内容の事前テストも、対象に合わせて判断しています。

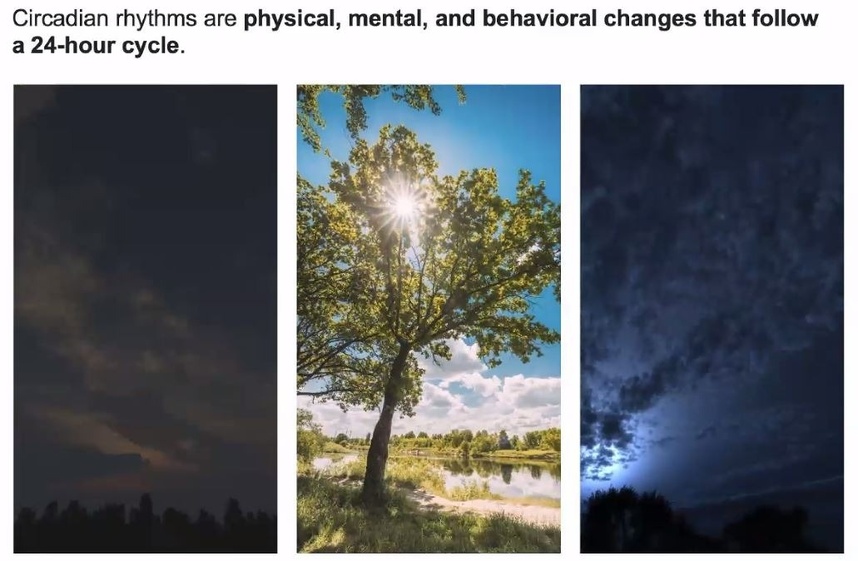

●サーカディアンリズムを取り入れた映像作品

患者さんの回復を促進するのに重要なのは、質の良い睡眠ということが分かっています。しかし病院の中の環境ではなかなか難しいことが多く、緊張もしていますし、独特の音が刺激になっていることもあります。こうした体内時計に目を向け、サーカディアンリズム、24時間のサイクルを院内にいても感じられるようなコンテンツにも力を入れました。

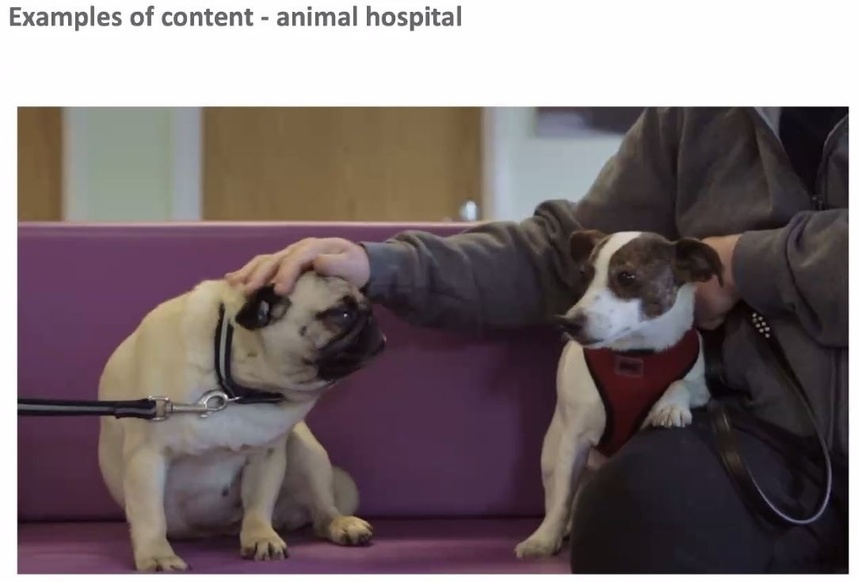

●子どもに向けたコンテンツの開発

これは、獣医のクリニックの待合でペットが待っている映像で、子ども向けに開発されたコンテンツです。ユーモアも大事で、映像が、患者さん同士の会話のきっかけになることもあります。

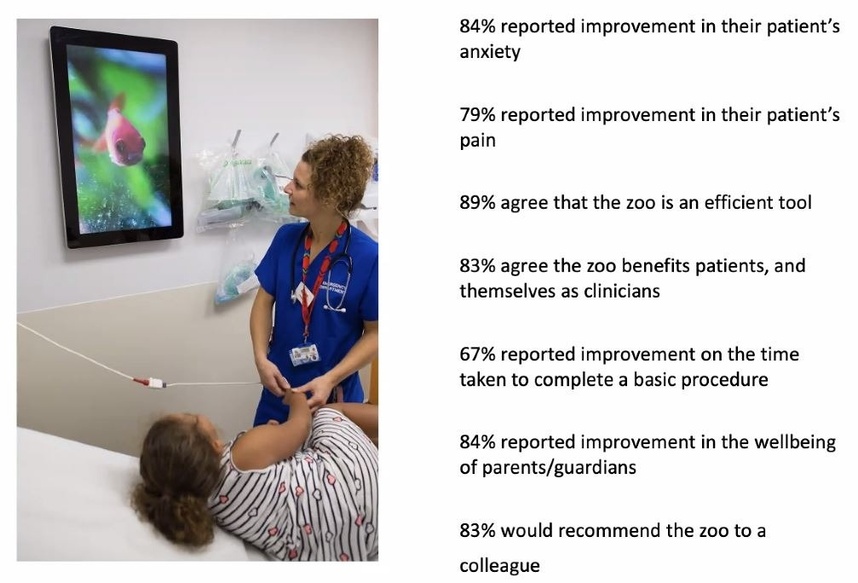

こちらは、子どもの救急救命のエリアで流している映像です。なぜこうした映像を導入したかというと、以前から医師たちは、処置をする際に子どもの気を紛らわせるために自分の携帯電話でYouTubeを見せていたのです。専用のコンテンツを準備したことで、今ではとても重宝されています。

採血などをおこなう子どもの処置室でも、24時間365日映像を流しています。6年程続けていますが、重要なツールとなっています。効果を調査をしたところ、たとえば、採血などの痛みを伴う処置で平均して7分ほどかかっていたものが、3分までに縮まったというのがあります。また、子どもの患者さんだけでなくそのご家族やきょうだいにも良い影響を与えています。

事例(2)「バーチャルコネクションズ」~コロナ禍で生まれたアート~

コロナ禍では、デジタルソリューションは欠かせないものになりました。状況が深刻になったとき、私に何かできることがあるか考え、コロナ病棟の患者さんで外にご家族がいない方と会話をすることにしました。しかし膨大な数の患者さんがいます。その患者さんたちが外の世界となるべく関わりを持てるにはどうしたらよいのか、解決策を考えるようになりました。長期間入院される方もいて、退屈されている方に対して、どのようなサポートができるか。そこでわたしたちは、「バーチャルコネクションズ」という、WEBベースの新しいプログラムを開始しました。

重症であったり、携帯電話を家に置いて入院せざる得なかったなど、外と全く交流を持てない患者さんもいるため、デジタルツールを提供することは有意味でした。

コロナ禍のトリスタン氏。

事例(3)スタッフのメンタルヘルスを支える活動(合唱団)

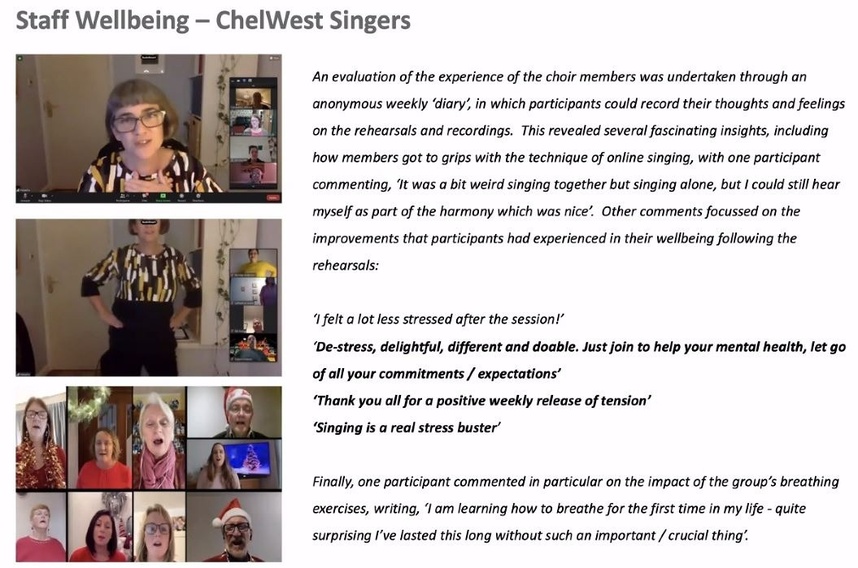

コロナ禍でスタッフが多忙を極めて疲れ、ストレスを抱えていたため、スタッフを労わることも重要でした。どうしたらスタッフの人たちの緊張を緩和できるのか考え、わたしたちはzoomを通しておこなうスタッフ向けのオンライン合唱団を立ち上げました。

コロナ禍によって、みなにとってのウェルビーイングを考えるようになったこと、zoomといったテクノロジー(ツール)を取り入れるようになったのは、収穫でした。今では、患者さんの診察でもzoomを使い、効率化できています。

事例(4)デジタル植物~AI(Artificial Intelligence)の活用~

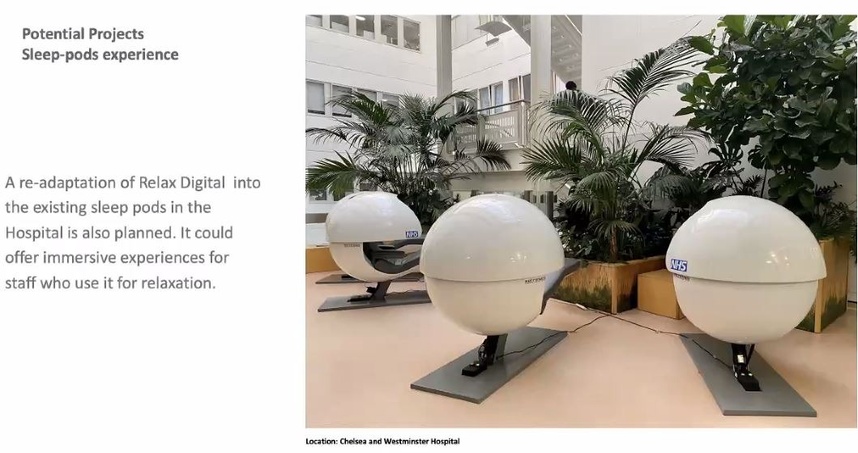

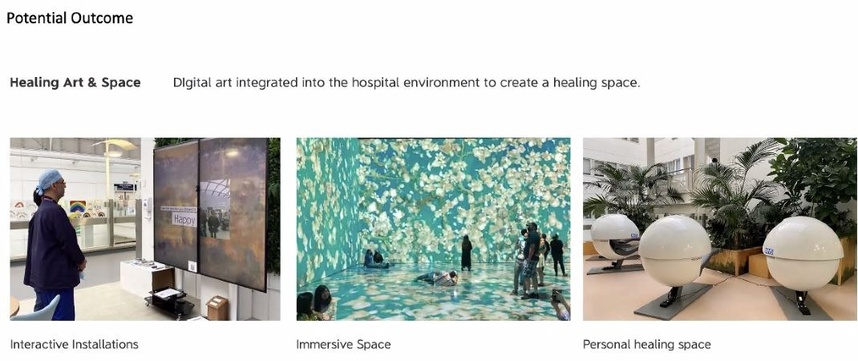

なるべく病院の外の世界(とくに自然、それはウェルビーイングにとって重要だから)を病院に持ちこむことをやりたいと考えています。できるところでは、実際の植物を植えて物理的な庭を作って患者さんやご家族やスタッフが訪れることができる場所を作っています。しかし英国では、感染症対策のルールで臨床エリアに植物を持ちこむことができないので、入院患者さんのご家族は、お見舞いのお花を持ってくることはできません。

デジタルアートでは、患者さんが自分の好きな花をバーチャルに飾ることができます。そのデジタル植物は、病院の周辺の気象(風速や時間帯など)で揺らいだり、光の加減が変わるなど、見え方が変化します。こうしたテクノロジーを開発中です。

デジタル植物が、病院の周辺の気象(風速や時間帯など)で変化。

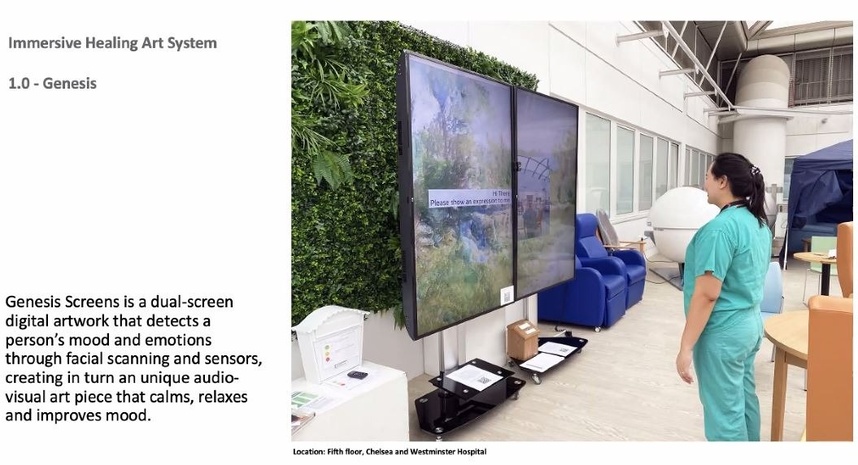

事例(5)鑑賞者に合わせたコンテンツの提供~AI(Artificial Intelligence)の活用~

リラックスデジタルに関連して「ジェネシス」というプログラムを開発して試しています。AIが、映像を見ている人の感情を捉え、その人に合わせたコンテンツを作り出してくれます。コロナ禍で実験を始めましたが、スタッフルームに設置し、スタッフにリラックスしてもらうために活用しています。

「ジェネシス」は、ロンドンの大規模な展覧会でも展示をしましたが、カメラが人の顔をちゃんと認識してくれないなど、問題も多くありました。アイデアがあって取り組んでみても、うまくいかない部分もあります。まだまだこれから発展するテクノロジーで、徹底的にテストして開発していきます。

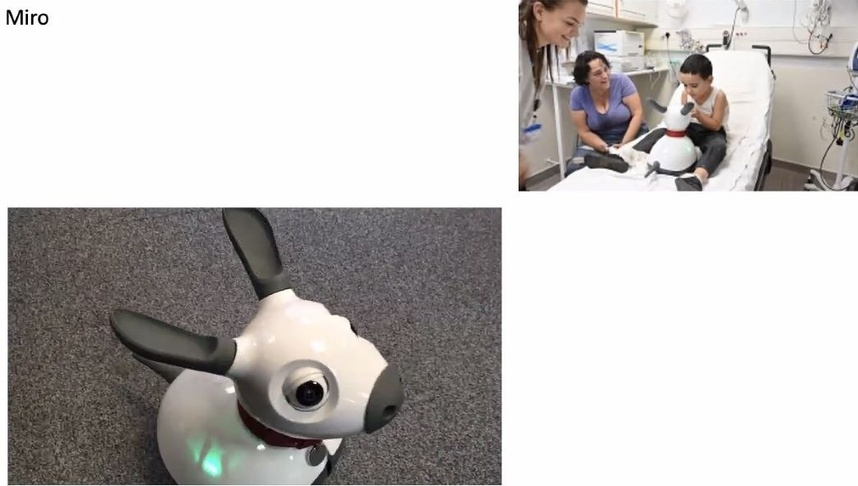

事例(6)ロボットの活用

バーチャルコネクションズでもそうですが、最終的には人と人とのかかわり、やりとりが大事になってきます。しかし時としてそれができないことがありますし、家族に会えない状況もあります。そんなときにはこうした、ロボットのようなデバイスが解決策として役立ちます。

日本のロボット、パロは、高齢者とのやりとりでとても有益なツールになっています。すでにあるものを取り入れることは、時間やお金の節約になります。

英国製のロボット、ミロは、子どもの病棟で気を紛らわせるのに役立っています。このようなデバイスを使いこなせるスタッフがいることも必要になります。充電をしたり、清潔さを保ったり、人の手の介入は必要です。

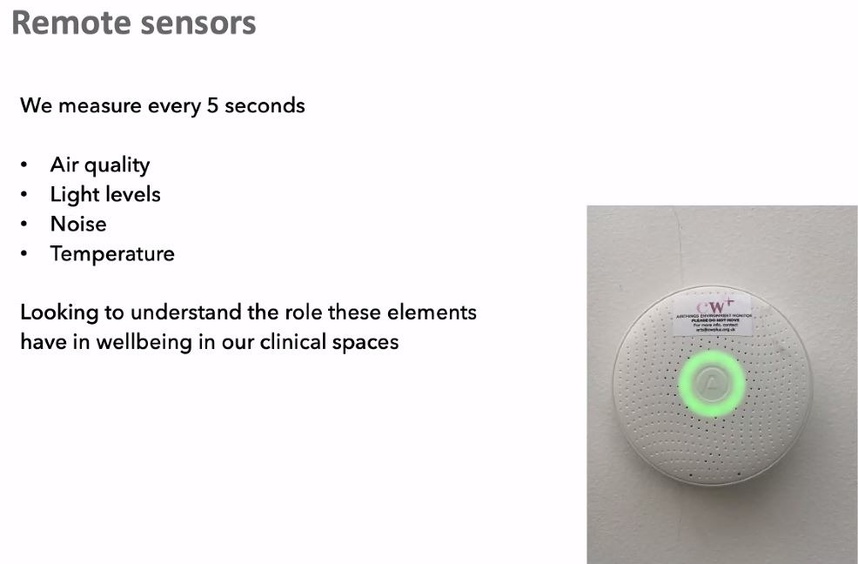

事例(7)遠隔センサーの開発

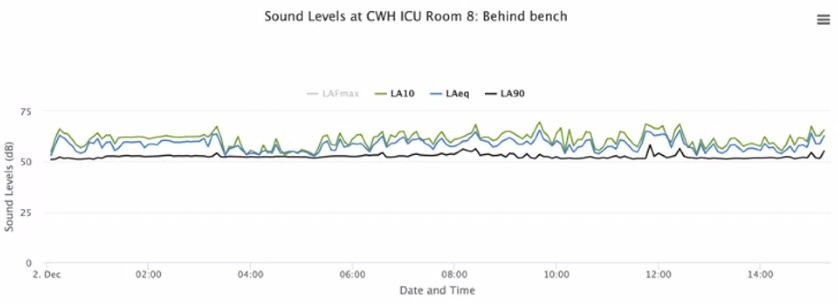

空気の質、光や音環境などを把握し、改善に役立てるため、さまざまな院内環境のデータを収集するリモートセンサーも開発しています。

将来的に、データを環境改善に役立てることを考えています。ノイズ(騒音)は比較的コントロールがしやすく、睡眠の質にも直結します。

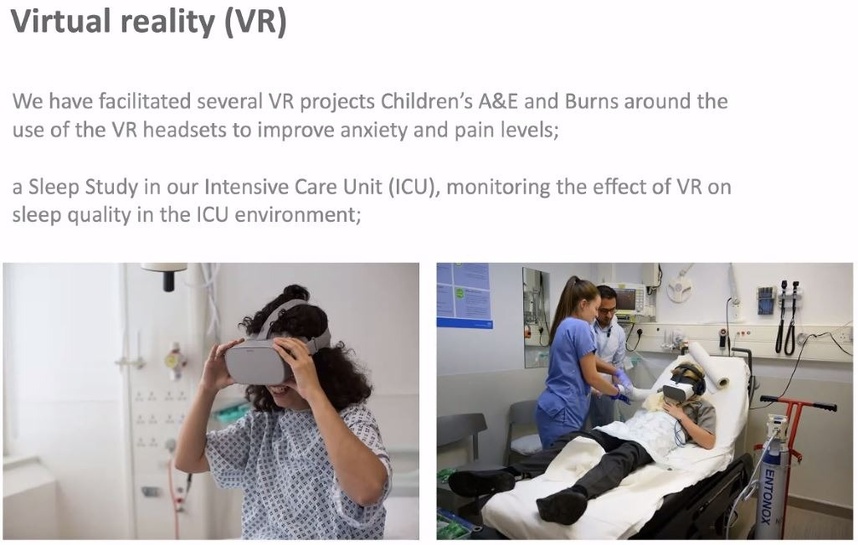

事例(8)「VRジャーニー」~VR(Virtual reality)の活用~

仮想現実(VR)の体験で、気を散らしています。「VRジャーニー」という40分ほどの専用プログラムも開発しています。

その他の多様な事例

3.受講者の声

「外の世界」を持ち込めるデジタルアート

- デジタルアートを病院に持ち込むことの意味として、闘病中の人がもっとも叶いにくいことである、「外の世界」を持ち込むこと、それがwellbeingにつながること、というのがとても印象強く残りました。そして、感染対策上やむを得ないことではあるが、人と人とがインタラクションをとることが本当はよいことであり、そうできないことを補うツールであることを常に頭の片隅においておくことが必要だとも感じました。

- 印象的だったことは、AIを使用し体内時計に目を向けた取り組みです。朝昼夜や風や気候など、外の世界との繋がりを患者さんが感じられるなど、人間らしく過ごす上ではとても重要なことが実現し始めているということでした。森の木々、花の香、海風などの「自然界の香り」なども感じられるようになったら、五感を使い治癒力がより向上するのではと、テクノロジーの進化に期待したいと思います。

- 患者は外の環境とのつながりを通して、生きていることのありがたさを感じることが出来ます。デジタルアートの素晴らしさをもっと多くの人に知ってもらいたいと思いました。

医療スタッフを支えるアート

- コロナ初期に最前線で働くメディカルスタッフの気持ちを支えるイギリスの取り組みが日本にもあったら、どんなに心が強くなれただろうかと考えてしまいました。日本でもリラックスデジタルを活用した取り組みは患者とメディカルスタッフの心のサプリになると思うので、何らかの方法で自分の病院をはじめ、医療業界にも投げかけていきたいと思いました。

- 来訪者、患者さん、職員、全ての人をケアの対象に挙げられていたことが、嬉しく思いました。病気だから、職員だから、という立場に関係なく、誰もが心地よく過ごせる空間を提供する力がアートにあると改めて感じました。

デジタルアートの特徴と課題

- 現在のITについてはまだまだ課題が多い一方で、衛生面や制約の多い病院環境においては、有効なツールであり、今まで以上にデジタルアートに可能性を感じることができました。

- 日々革新していくので、それに負けないチャレンジ精神がすごいと思いました。(VRをつかう。AIで感情を読み取りそれに合わせた映像を作ろうとされている。デジタルプラントを作ろうとされている、など)

- 救急救命のエリアで、動物のゆっくりした動きを流すことは、気を紛らせるのに有効であることはなるほどと思いました。いずれは、スマホと連動させたり、ライゾマティックやチームラボのように、部屋全体でインタラクティブアートを行う方向かもしれません。継続的に誰がメンテしていくか、トラブル発生時の迅速な対応が重要なことも再認識できました。

- ホーキンスさんご自身が、テクノロジーの難しさを強調していらっしゃったことが印象に残りました。その難しさをきちんと認識した上で、さまざまなリスクや可能性を検討しながら実装していくことが大切なんだな、と感じます。

- 患者自身が見たいアートを「自分で選ぶこと」はとても大切なことだと思いました。

「気をそらす」というアートの役割

- ホーキンスさんのお話の中に「気晴らし」「気を紛らわせる」という言葉が何度も出てきましたが、これは病院の中のアートの役割として、大切なキーワードだと思いました。

- 癒しとかではなく「気をそらす」という表現が印象に残りました。

- 処置中にVRの映像を見てもらって、注意をそらすことなど、我々の今の状況でもできることはあるのではないかと感じました。

効果測定の必要性

- 日本でヘルスケアアートを取り入れる際にも、コンテンツを試して、アンケートなどで効果を測る、そしてその結果をフィードバックするというサイクルを確立することが必要だと感じました。

- 大人が施すアートは、子どものためにしたと言っても、自己満足では意味が無いということに新しい気づきを得ました。子どものニーズに答えられるよう逐一調査を行うことに、誰かのためにということを感じられました。

森口ゆたか先生からも、感想をいただきました。「私が24年前にChelsea&Westminster Hospital を初めて訪れた時から、イギリスでも先進的にArt に溢れた病院という地位に安住せず、日々試行錯誤しながら、より良い療養環境を継続的に提供されていることに感銘を受けました」とのことです。

トリスタン・ホーキンスさん、ご発表ありがとうございました。受講生の皆様からも積極的に質問をいただき、ありがとうございました! 次回も海外の事例で、フランスのヘルスケアアートの発表が続きます。