もくじ

本記事は、2020年7月4日オンラインで開催された「2020ヘルスケア・アートマネジメント連続講座 キックオフ講座」のレポートです。

初めまして吉岡と申します。僕は看護師とデザインエンジニアを名乗っていますが、看護師の経験が5年程あります。北海道大学を卒業後、東京に来て、救急救命センターのHCU(高度治療室)で働き、その後訪問看護の領域で働いていました。そして看護師と並行して2014年からデジタルホスピタルアートを始めています。2015年からはFabNurseというプロジェクトに関わっています。2017年から2019年まで慶應義塾大学政策メディア研究科でデザインの勉強をして修士をとった経緯もあって、デザインの話を絡めながら進めていけたらと思っています。

僕がやっているプロジェクトは大きく分けて次の二つです。1つ目が今回メインのトピックになるようデジタルホスピタルアートというプロジェクトで、病院でデジタルアートをする、看護とデジタルアートという活動ですね。

もう1つの活動、FabNurseは看護とものづくりに関する研究になります。手短に紹介しますと、左の画像の頭のモデルはCTから作った吸引の練習用のものです。例えば呼吸器系の疾患にかかって家で最期を迎えるとなったときに、家族がストロー状のチューブを鼻から入れてタンを吸引することになりますが、その練習が大変です。家族向けの練習用の安価なツールって意外とないんですよね。正直、自分の親とかの鼻にストローを突っ込むってなかなかハードルが高いと思うので、そうした際にサポートできるよう考えて作ったものになります。他に子どもに手術を説明するためにCTとかの3Dモデルや、義足のモデルを作ったこともあります。

最近はコロナの影響もあって、3Dプリンターのフェイスシールドを作って、ケアの現場などに送ったりというのを進めています。さらにオープンデータが本当に安全なのか?作られた3Dプリント品が現場で使えるのか?みたいな疑問に対し、ガイドラインを作ったりしています。これが最近の看護とものづくりの活動ですね。

それでは今日のメイントピックであるデジタルホスピタルアートについて紹介していきます。

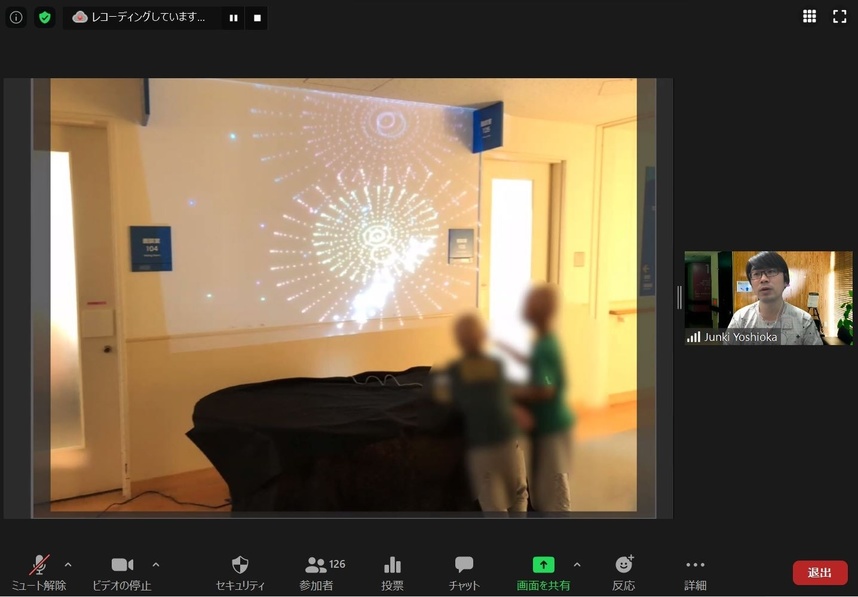

プロジェクターとかを使って、真っ白な壁面などに投影できるというのが分かりやすい例かなと思います。僕は何か動きに反応するものを作るのが得意で、この写真のものは手をかざすと花火が散る仕組みになっています。これは小児がんの病棟でまちの花火大会の少し前の時期の取り組みで、今年は入院で花火大会いけないけど体験できたね、とスタッフの話を聞きながらながら実施させていただきました。機材だけ持ち込めば、何もなかったところにつくったプログラム走らせて体験スペースを作ることができる、こういったことがデジタルアートの強みかなと思っています。動きに合わせたり、その反応に合わせて音を出すこともできます。

デザインは医療と相性が良いけど、取扱注意

次に医療とデザインの話をしていきます。この辺の話はデジタルアートとケアの現場をつないでいくためのロジックを作るための基盤になっていくと思っています。

医療とデザインと聞いても皆さんなかなかイメージがつきにくいと思うんですが、一番古典的な例でいうとフローレンスナイチンゲール、看護を学問として成立させていった人ですね。この方はクリミア戦争後に、看護のケアの必要性をヴィクトリア女王などに上申するときに、自分たちの意見をグラフィックに落とし込んで伝えています。現代的に言うと医療統計学を生かしてインフォグラフィックに落とし込んでいると。この頃からかなり密接に繋がっているんですね。

最近の例では、臓器提供カードのデザインがあります。以前はオプトインという方式を取っていて臓器提供をするとはっきり意思表示をしない限り臓器提供はされなかったのですが、今はオプトアウトという方式を取っていて、臓器提供しないという意思表示がなければ同意とみなされます。意思表示を「する/しない」のどっちに置くかという問題なんですけど、それによって実際、臓器提供が増えています。行動を喚起するためにデザインを生かした事例です。

ただ臓器提供を増やすという目的を達したという話とは別に、医療倫理という観点から考えると、必ずしもデザイン通り、設計通りに人が動くことが正しいわけではなくて、自分が医療の現場に介入したときには本当にそれでよかったのか常に考えなければいけないと思います。

ここまで話したところで医療とデザインはすごく相性がいいなと思うんですけど、人を操ったり、思い通りに動かしたり、行動を喚起させることができる領域だと思うので、取り扱いには注意が必要になってくるのかなと思います。

※臓器提供意志表示カードの引用元:公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク(https://www.jotnw.or.jp/)

デザインはモノから無形のサービス・システムへ

ここまでデザインという言葉をにごしながら説明をしてたんですけど、結局デザインって何なのでしょう。単純にデザインは問題解決という言い方もあるとは思うんですけど、今、デザインの領域ってすごく拡張しているんですよね。

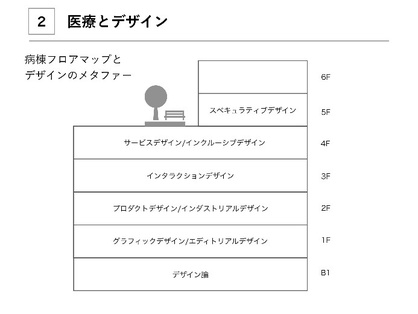

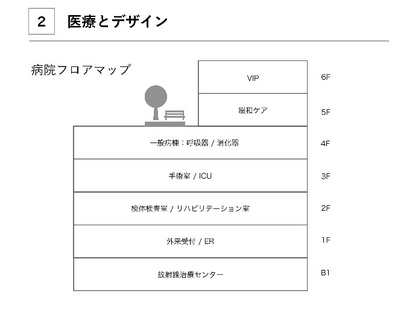

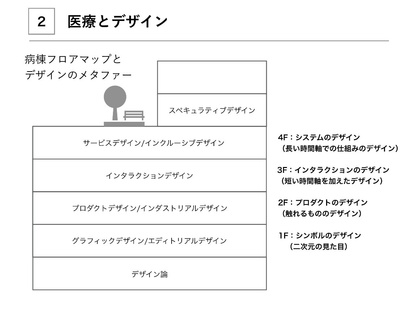

病院って放射線や外来、リハ室とか、病棟ごとに分かれていると思うんですけど、実はデザインもそのくらい細かく分かれてきています。なぜこんなに複雑化しているのか、歴史的な背景を知っていくと紐解くきっかけになるのかもしれません。

デザイン歴史の重要なポイントになってくるのが1919年のバウハウス設立と言われています。ドイツで創立された学校で、芸術として扱われていたデザインを、バウハウスの時代からは機能があるものに落とし込んでいったり、対象をお金持ちから大衆にしていったりしながら、織機とか印刷などの工業製品のデザインがどんどん進んでいきました。

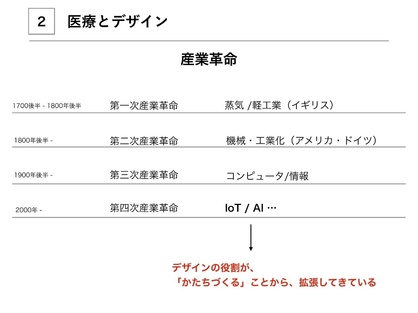

ここで第二次産業革命がかなり関わってきます。産業革命をざっくり分けるとこんな感じで、第一次産業革命は蒸気とか軽工業、第二次産業革命は機械・工業化です。アメリカ・ドイツと書かれていますけど、この辺りはバウハウスと密接に繋がっているということです。

この約100年前に立ちあがったデザインの学問がありつつ、実は今、デザインの役割は形づくることからかなり拡張してきているのが、分かるかと思います。第二次産業革命のときは機械化工業化が進んでいくので物を作ることが主だったわけですね。そこから1900年後半には第3次産業革命として情報になり、今はもう第四次のAIとかIoTと言われて、だんだん形じゃないものもデザインされている時代に差しかかってきていると思います。

皆さん携帯、iPhoneとか持っていますか。購入時ももちろん価値が高いんですけど、例えば1年半使うと写真のデータとかすごくたまりますよね。ちゃんとバックアップしてないと失われたときのダメージって買ったときより大きいと思うんですよね。これって、買った時のモノの話もあるんですけど、継続的にサービスが積み重なっていくことによって、その価値が付加されているという時代に変わってきています。

これまでは工業製品とか物を売ったら関係性が終わる時代だったのが、だんだん関係性をつないだり、使えば使うほど価値が出るような時代に、変わってきているのかなと思っています。

医療者がデザインを捉えるためのレイヤー分け

ではどうデザインを捉えていくか。ちょっと見方を切り替えていくとデザインとはレイヤー分けができるんじゃないかと論文で書かれていたりします。ここでは、医療に関わるときはこのくらいで話しておくといいかな、という僕のざっくりした分け方として見てもらえたらと思っています。

4段階に分けられると、1つはシンボルでロゴとか二次元のものですね。次にプロダクト、モノになります。立体になり触れるようになる。最近盛んなのがインタラクションで、UIやUXがこの辺りだと思うんですけど、モノにすごく短い時間軸が加わる。身近な例では自動ドアで近づくと開く仕組みのように人の行動に反応するという、実はすごく短い時間軸の設計をしているのがインタラクションの時代に生まれたものです。最後にシステム、さっき紹介したようないろんな人たちを巻き込んだデザインや、地域のデザインとかになると一瞬の話ではないわけですね。つまり長い時間軸でのデザインはすごく盛んになってきていると捉えてもらえたらと思います。

さっきの病棟マップに落とし込むと、二次元の見た目のデザインから、触れるもの、そこから短い時間軸を加えたインタラクション、長い時間軸の仕組みのデザインとなります。

実は僕の得意な領域が、この3階の部分にあたる短い時間軸をどう取り扱うかと考える領域だったりします。

またヘルスケアアートとしている事例も、プロダクトとして見るのか、長い時間使ってもらうことによって価値が生まれているものとして見るか、見方を変えてみると面白いかもしれないですね。

医療側からデザインを捉えるときは参考までにこういうレイヤーで見ていくといいんじゃないでしょうか。

※デザインのレイヤーに関する考え方の参考文献「サービスデザインの教科書」( https://www.nttpub.co.jp/search/books/detail/100002423.html )

「つい~したくなるデザイン」

ここからは「つい〜したくなるデザイン」という話をします。ヘルスケアアートの事例も一部出てきます。検査機器への装飾もヘルスケアアートの事例として多いと思うんですけど、デザインの事例としてもよいと思っています。どういうことかというと、例えばこのレントゲン機器にキリンさん装飾した事例は、単に機器をかわいくしたという話でもあると思うんですけど、ここに込められている設計者の意図やケアに生かしてほしいことというのは、レントゲンを嫌がる子にキリンさんに会いに行こうとコミュニケーションのきっかけをつくるデザインと取れたりすると思っています。つまりケアで解決しなければいけないことを、デザインでサポートしていると。

A.C.Camargo Cancer Center(ブラジル)/ JUSTICE LEAGUE (https://adgang.jp/2013/05/29166.htmlより引用)

もう1個、僕が一番好きな、ブラジルの小児癌病棟の事例です。点滴にこういうヒーローのカバーをつけて、君たちはヒーローだよっていうメッセージを込めながらサポートしていった例になります。医療者側からの頑張ってねとかいう声かけって、メッセージとして伝えてもそりゃそうだよねってある程度限界があると思うんですけど、でもこうしたモノを通してメッセージを伝えることや、ケアのサポートはかなりできると思っていて、むしろ医療だけではできない領域がこのあたりにあるんじゃないかなと思っています。

ここでキーワードになるのが、「つい〜したくなるデザイン」だと思うんですよね。ヘルスケアアートでもですけど、デザインという文脈だと、「~したくなる」部分の設計は結構重要になってくるかなと。

例えばこれは大阪大学医学部附属病院の有名な事例で、「真実の口」に手を入れるとアルコールが出てくるというものです。消毒がなかなか一般化しなくて困っているときに、消毒してくださいっていうメッセージを込め続けるという方法とは別に、やりたくなる設計をしてあげるのは1つの方法だと思います。

海外の事例でよく出るのが、階段がピアノの鍵盤のようになっている事例です。階段を上がっていくと音が鳴ったりするらしく、階段を使う人が増えたそうです。エスカレーターよりも階段を選びたくなるような仕掛けを作ってあげるっていうのがポイントかなと思います。

この「つい〜したくなる」についてちょっと難しい話をすると、行動経済学の領域とかで「ナッジ」と呼ばれている用語があります。小突くような形で自然に行動させてあげるよう設計するときに使われる言葉ですけど、実は医療の現場でデザインをする際にも、かなり重要な観点になってくると思っています。

動きや音に反応するデジタルアート

ここでちょっと僕のデジタルホスピタルアートというプロジェクトも紹介していけたらと思います。得意としている領域はインタラクションが1つキーワードになってきます。

皆さんデジタルアートって聞いて何を思い浮かべますか。僕の事例ではないですけども、東京駅のプロジェクションマッピングやチームラボなどが有名かなと思います。僕がインタラクションに興味を持った例の1つに、PerfumeとRhizomatiksのライブがあります。踊りながら動く衣装に、リアルタイムでぴったりと映像を投影していて、これを見てデジタルアートってすごいな魔法みたいだなと思って、デジタルアートに興味を持ち始めました。余談ですけど、自分の結婚式で妻のドレスにプロジェクションマッピングをしました。

こうしたことをやりながら、病院とかにデジタルアートの魔法のような体験を届けて誰もが自由に夢を描ける世界を、とスタートしたのがデジタルホスピタルアートのプロジェクトになります。例えば寝たきりの人がいて、旅とか踊りとか自分でしたいことがあるときに、テクノロジーでサポートし体験することで、目標を持つきっかけを作りたいというのが最初のモチベーションでした。

この脳性麻痺の男の子は車椅子生活をしていて、すごくダンスが好きなんだけど自由に踊るのは難しいということだったので、この右側のダンサーの影のデータを取ってきてダンスバトルをできるような仕組みをつくりました。この子が腕を振ると影が切り替わって、一緒にダンスバトルができるという。その人の体の動きや状態、目標を設定すると、この辺も実装できる時代になってきています。これは病院ではなく、一緒にコラボレーションとしてやった事例ですが、こういうことを目標にしながらやっていけたらと思っています。

もう1つ事例として病院での実践を紹介します。これは医療的ケア児と言われている、生まれながらに呼吸機につながれている2歳くらいの女の子のために開発しました。生まれてからずっと病院から出たことがなく、毎日病院スタッフとかに腕が硬くならないようリハビリのようなことをやってもらっているんですけど、このプロジェクトでは、その子の腕の動きに合わせて星座が現れたり、流れ星が出たりするデジタルアートを実装しました。病棟スタッフの方と相談しながら、少しでも季節を感じられることをという話があって実現しました。患者さんにどういう体験をしてもらいたいか、どういったサポートをしたいかをヒアリングしながら設計したものです。

専門機材のいらないブラウザ上のデジタルアート

「Drop of Water」https://lab.mde.jp/cables/Drop_of_Water/

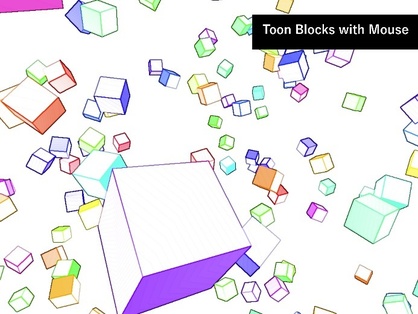

「Toon Block with Mouse(マウス操作が可能です)」https://lab.mde.jp/cables/Toon_Blocks_M/

今取り組んでいる内容もシェアできたらと思います。これまでデジタルアートを現場に届けていったときに、機材などを持ち運ばなきゃいけないのが課題だったんですけど、新型コロナの影響もあり物理的に行くのが難しくなってきた状況があるので、インターネットのブラウザにデジタルアートを実装する試みを最近スタートしています。これによって家にあるパソコンでも、病棟にあるパソコンとかプロジェクターを生かしながらどこでもデジタルアートを導入できるような試みがスタートしています。

このURLサイトを見ると、皆さん同じ画面が表示されるはずです。お見せしたサイト(左)は見るだけのものですけど、こちら(右)はマウスでドラッグしたり、動かしたりすることができるものになっています。何か動作に介入できるものがブラウザで実装できることが分かってきました。これによって例えばスタッフの人たちが動きを見ながら大きさを変えたりできたりするんですけど、色々な使い方が増えてくるのかなと思っています。

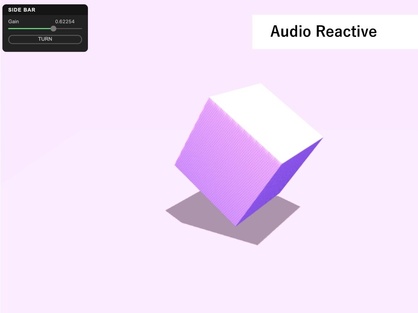

もう1個紹介したいのがこれで、感度を調整する機能がついていて、声に反応して大きさが変わったりします。こうした外部からの入力を自動的に取り込んで、映像としてフィードバックすることもできるので、例えば静かなときは全然反応がないけど、声が出ると反応が起こるような仕組みも、インターネットを介して実装することができる時代になってきました。これは音に反応するものですが、センサーで入力するなど、患者さんなどの状況に応じて変えることができます。

こういった感じでいろんな人たちが体験できる仕組みをこれから構築していけたらと思っていたりします。

「Sound Reactive Box」:https://lab.mde.jp/cables/Shadow_Box_Mic/

今のところ紹介したURLはそのまま稼働するようにしているんですけど、フリーアクセスにするべきなのか、運用のサポートをしてサービス化していくのかは検討事項かなと思っています。これから展開する予定のものもあるのでもし興味があれば、お問い合わせください。

簡単にすればするほどリッチな表現や、細やかな体の動きに合わせることが難しくなる側面もあるんですけど、普及の可能性と今のコロナの現状を考えて、こういった構築も今考えているところです。

つい動きたくなるしくみをデジタルで

次に小児、発達障害の子の事例です。トランポリンの端だけがすごい気になっちゃう子がいたんです。発達障害で興味が偏ったり、ある感覚がなかなか体験できなかったりするので、作業療法士さんと相談しながら、トランポリンで飛ぶと雪がいっぱい降ってくるデジタルアートを実装しました。すると今まで飛んでいるときに外に全く興味を向けなかったのに、アートが反応していることを伝えたりすることで外のことにも気付けるようになったという話があります。

これは去年、展示会で設置したものですけど、下に円があって、円に辿り付くと目の前に花火が揚がるプログラムで、さっき紹介した手で動かすやつの応用ですけど、動きたくなるような仕組みを設置したというものです。入力を変えると先ほど話しましたが、手を動かすだけでなく、そこに行く、そこに近づくと反応するみたいな大きな動きに関してもセンサーを選んだりすることによって、やりたいこと重視で変えていくことができます。

施設のリソースを生かした提案

これまでガチガチのテクノロジーの話をしてきましたけど、実はそんなにガッツリやらなくても病院の空間にデジタル技術を生かして何かすることはできるという事例をお話します。

終末期の患者さんの事例で、アルバムが見たいと車椅子に乗っても5分もしたら気持ち悪くなってしまう状況だったので、寝ている状態で見られるようにできないかと仕組みの導入をサポートさせてもらいました。小さいプロジェクターとパソコンから、お母さんと娘さんの目線の先に映像が投影されています。

これはたまたま旦那さんが知り合いだったので、僕から説明をして諸々の作業をやってもらったんですけども、こういった仕組みをつくることで最期の現場に家族として関わることができる、自分の役割ができたという点も、終末期のケアとかを考えるときにすごく重要なのかなと思っています。これは本当にスライドショーとかでいいのですぐできそうな事例ですよね。

また展示会のときの例になりますが、空間的にはこんな感じに設置できると思います。家族の写真とか青空、花びらが散る映像を天井に投影することができます。横の壁にモニョモニョ動いてるやつがいるんですけど、これはバイタルのデータをもとに動きや色が自動的に変わるような仕組みを作っています。こういうのもデジタルだからこそですね。自分の体調を自動的に外在化してくれ、コミュニケーションのきっかけを作れないかなとつくった事例です。

盲点だと思うんですけど、病院のデジタルサイネージ(電光掲示板)とか、病室にあるテレビとかも意外と使えます。うまく仕組みを導入したりインストールしたりすることによって、病院にある機材をそのまま使ってできることは結構あるのかなと。

デジタルサイネージを使った事例もやっていて、ずっと使われてなかったサイネージの上にセンサーを設置して、手をかざすと反応するというものです。こういう病院のリソースを生かしながらすることもできます。

ケアとしてのデジタルアート

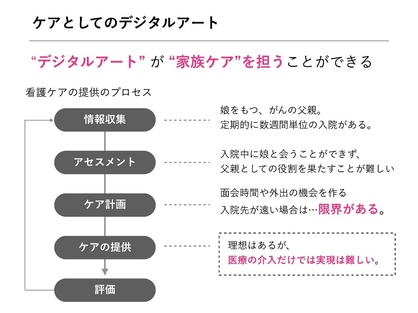

最後にケアとしてのデジタルアートの話をします。デジタルアートでケアができるか、ヘルスケアートでケアができるのか、あたりが結構重要なポイントかなと思います。

たぶん僕が看護師の経験があるからだと思うんですけど、これを看護として見るにはどうすればいいか、導入するときに問われがちなエビデンスをどう乗り越えていくべきかを考えていけたらと思っています。

僕の事例は個別にするものが多くて、いわゆる量的研究で結果を出すのは難しいのですが、でも役に立つものってはきっとあるはずで、じゃあそれをどう解釈するかという考え方の話を紹介できたらと思います。

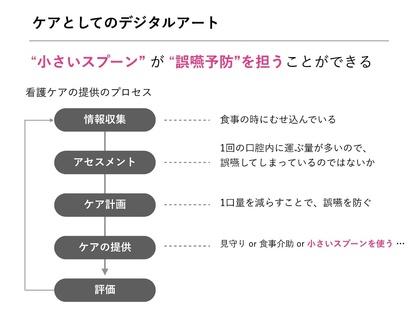

これは昨年論文とかに書かせてもらった事例を簡略的にまとめたものになります。

※研究論文へのリンク:KEIO SFC JOURNAL Vo.19 No.1 2019 「看護ケアを基盤とした個別性に応じたケアツールの評価手法の提案」(https://gakkai.sfc.keio.ac.jp/journal/contents/vol19-1/#2-2)

僕の仮説として

“デザイン”が“ケア”を担うことができる

ということがまず1つあります。

具体的には「小さいスプーンが誤嚥予防を担うことができる」という内容で説明をします。

「情報収集」→「アセスメント」→「ケア計画」→「ケアの提供」→「評価」という流れが看護師のケアで一般的なプロセスになります。PDCAサイクルに近いんですけど、例えば、情報を集めるとまず食事の時にむせこんでしまっていると。で、原因はいくつかあって1つは1回の口腔内に運ぶ量が多いのではないか。そしてこのときの介入が1回量を減らすことで誤嚥を防ぐことができるんじゃないかと。1回量を減らす方法は見守るとか食事の介助をするとか複数あって、そういった方法の中で小さいスプーンを使うってチョイスが結構好きです。小さいスプーンにすると1回で口に運べる量の限界値が決まる。つまりその人が1人で食べても誤嚥するリスクを下げられるという考え方ができます。これは看護の現場でもよくやる一般的な事例で、ポイントとしては小さいスプーンにして量を減らせてむせこまなくなったら、食事介助する人が1人必要なくなるわけですね。つまり、ケアをしていた人が実は小さいスプーンで代わることができるって考え方が面白いなと思っています。

こういうふうに捉えたときに、デジタルアートが家族ケアを担うことができる可能性があると思いました。では、他にどういうことができるでしょうか。

これは取り組んだ事例の1つですけど、癌を患っているお父さんがいて、定期的に数週間単位の入院がありました。入院中は娘に全然会えなくて父親としての役割が難しくなるわけですね。これって看護の課題としても大事なことで、本人がお父さんらしい役割をするのが難しくなるというのが看護計画とかしてあげることができ、その人の余命が限られている可能性が高いときは、家族の役割を果たせるような環境を作ることが大事だとされているんです。でも、この人は入院先が家から遠く直接会うのは難しい。そういう限界がある中でそのお父さんと相談したときに、絵本を読むのが父親の役割として重要だと話に上がりました。

そしてこれが一緒にお父さんと作ったやつです。娘が絵本型のデバイスを家で開いて、お父さんが病室から遠隔でページをめくり読み聞かせをしてあげると。娘がデバイスをタッチしてこれ何って言うと、娘の触ったところがお父さん側にフィードバックされる仕組みになっています。ページごとに色々なエフェクトがあるんですけど、こういった絵本を通したコミュニケーションを作ることができたという事例です。

これで父親の役割すべてを解決できたわけではないですし、効果測定は難しいですけど、看護の計画の中では重要なトピックにのせてものをつくった、という捉え方ができるんじゃないでしょうか。

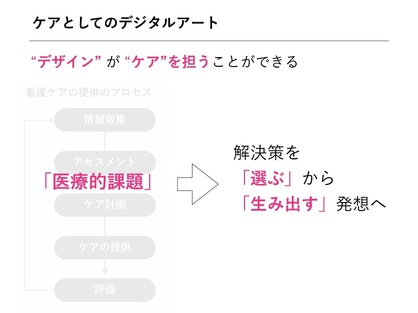

医療の言葉で説明し、新しいケアの方法を創る

まとめていくと、こういった看護の提供のプロセスに乗せながら設計をしていくことは、デザインとかアートの領域で語られる意図を、医療の言葉に翻訳する1つのきっかけになると思っています。エビデンスを問われてなかなか量的なものを示すのが難しいときに、こういったロジックに乗せながら医療の言葉で説明して、医療の中でどういう価値を見出せるかを一緒に考えていくことができると良いのではないでしょうか。

こうしたことによって、これまで医療的な課題に対して、今ある中から選ぶしかなかったものが、デジタルや3Dプリントの技術を駆使しながら、新たな方法を生み出すことができるんじゃないかと。それが介入のポイント、コラボレーションしていくためのヒントなのかなと思います。

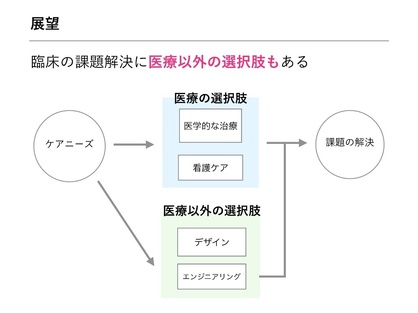

これまで臨床における課題解決は、ケアのニーズに対し医療の中で完結して行ってきて、そこから課題解決に繋いでいくのがスタンダードな方法だったんですけども、医療以外の選択肢がこれから多分必要とされてくるのかなと思っています。ヘルスケアアートとかデザインとエンジニアリングの領域というのは、必ずコラボレーションのきっかけになると思います。

ケアのニーズがあった時に、医療だけで解決しようとせず、一緒にコラボレーションしたら、もしかしたら医療以外の選択肢の方がスムーズにいくよねとか、医療以外の選択肢を加えることでよくなるよねという未来が待っているといいですね。先ほどの点滴の事例のように、デザインやアートの力でサポートすることによって、課題解決を一緒にしていくことは1つポイントになってくると思っています。

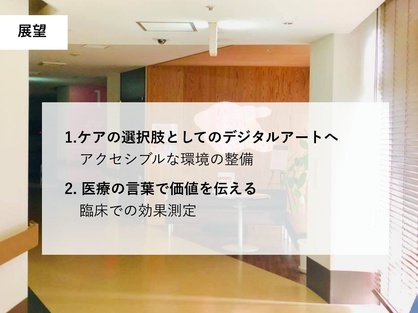

展望の1つ目として、ケアの選択肢としてデジタルアートを選べる環境をこれから作っていけたらと思っています。今のところ使いたくてもヘルスケアアートは手の届くところにあまりない状況ですが、デジタルの利点として気軽に試すことができるので、ケアの選択肢として何かサポートしたいと思っています。もちろんデジタルにも限界はあるんで、そこは使い分けだと思うんですけど、デジタルでできることも1つは選択肢としていけるように。URLをクリックすればみんながアクセスできるようなものもいいかもしれないですね。

2つ目に、医療の言葉で価値を伝えることは重要なポイントだと思っています。最後にデザインと看護ケアの話をしたんですけど、医療の言葉でヘルスケアアートやデジタルアートを翻訳して伝えることで、どういう価値があるかを一緒に考えることができます。これから長期的には臨床での量的な効果測定も必須にはなってくると思うので、まずはそのプロセス論として翻訳の仕方とか、コラボレーションの枠組みを作って臨床の効果測定を目指していけると良いのではないかと考えています。

僕の発表は以上になります。ありがとうございました。

対談 吉岡純希×鈴木賢一

鈴木:

吉岡さん、ありがとうございました。吉岡さんが看護という医療福祉の現場の当事者として発信されるお話は、一言一言が重いと感じました。そもそも吉岡さんはなぜ看護師になろうとしたんですか?

吉岡:

医療か何か人の役に立つことができればという思いが進学のときにありました。その中で看護を選んだ理由は、『病院で死ぬということ』という本で緩和ケアとか最後のシーンに看護師は、その人らしい生活を支援するみたいな役割が描かれていたんです。そういった自己実現のサポートができるのかなと感じて、それが1つのきっかけですね。

鈴木:

私も色々な病院の看護師さんたちと交流がありますが、やっぱり患者さんや付き添いの方に対する目線の優しさを感じますし、このヘルスケアアートに関しては看護師さんの方が理解してくださるなって印象を強く持っています。もちろんお医者さんの中にも共感される方がいるんですけれども。お医者さんと看護師さんとの立場の違いもあるんでしょうかね。

吉岡:

そうですね。立場もですけど、学問の違いが大きいのかもしれません。ドクターは基本的には治療重視で学んできたのに対し、看護師は生活の文脈と医療を継続できる間ぐらいの学問を学んできている気がするんですよね。そういった意味で、治療に直接必要ではないけども導入すると治療がはかどるとか、その人の生活における価値とかいう判断の余地があるのかもしれないですね。逆に余地があるために気持ちに寄ってしまう場合もありますが、やっぱり看護のプロとしては科学の領域、ちゃんとエビデンスを見ながらやっていくのがいいのかなと個人的には思っています。

鈴木:

僕自身は病院の空間を整えることで患者さんが前向きに治療に向かえるような環境作りをしていきたいと思っていたんですけど、今日、吉岡さんはもう一歩踏み込んでおられて、医療行為とほぼ対等の選択肢としてデザインとかアートを考えようとされているということが、今日僕の1つの気づきでしたね。

吉岡:

おっしゃる通り僕が目指すのは、デザインとかデジタルアートもケアを担うことができるというところです。ただバランスが結構難しくて、例えばデジタルアートセラピーとして、治療効果をうたった上でやり始めると、コミュニケーションのねじれが生まれてしまうんですよね。

僕が医療側から見て、医療の言葉を医療以外の人が使う危険性があるような気がしていて、あえて僕はデジタルアートセラピーとかデジタルアートナーシングみたいなことは絶対言わないようにしています。なので、ロジックはちゃんと固めて行きたいんですけど、あくまでアートだから多少の余地はあるよ、長期的に見たときに価値が見えてくるかもというアプローチをしています。

鈴木:

その辺のゆるやかさもいいですね。今たまたまセラピーという言葉を出されて、僕自身いつも警戒するのは、セラピーとなると患者さんの医療行為に入っていかざるを得ないところがある気がして、そうした専門性のない自分が医療に介入するわけにはいかないと遠慮してるんですけれど、そこは逆に吉岡さんは看護師さんなので、グイグイやれるのかなと思ったんです。

吉岡:

なるほど、そうですね。ただ治療行為となると看護師の立場だとすごい難しいので、そこは踏み込まないようにしていて、どっちかっていうとエビデンスを丁寧に出した後にセラピーになればいいなっていう立ち位置かなと思います。

あと医療の現場での経験ですが、医療以外の領域からセラピーという言葉が入ってくると警戒するんです。西洋医学以外の医療は一般的に日本では補完代替医療と言われるんですけど、補完代替医療は明確な病気に対するロジックがなかなか説明しにくくて、西洋医学的にもエビデンスの解釈が難しい。もし患者さんが西洋医学と補完代替医療を並行すると、何が効果を生んでいるのかが見えづらく適切な医療に結び付かない可能性があるので、そこが医療の人が心配する理由だと思います。その理由がわかっていれば、立ち回りの方法はあるとも思います。

鈴木:

ふむふむ、分かりました。話題は変わりますが、今日の話の中でもう1つなるほどと思ったのが、アートあるいはデザインを、絵画や音楽とかの種類でカテゴライズするのではなく、時間軸とか価値観でレイヤーを考えられてるという点です。そういう捉え方をする方が医療の皆さんにとっては分かりやすいのかとも思いました。ほかに「つい〜したくなるデザイン」の話では、人間の行動特性をうまく使うことで医療や看護がスムーズに進むということで分かりやすいですね。私たちも小児病院で床に足跡の装飾をつけることで子どもがそれを辿って診察室に行くという例がありますが、何かそういう発想、ユーモアであったり遊び心であったりがアートの1つの本質かなとも思っていて、だからうまくヒットするとアートってある種の劇的な効果を発揮しそうだなって気もします。

吉岡:

まさにそうですね。そこでやっぱりポイントになってくるのは、そこを医療の言葉で翻訳して伝えられるかどうかだなと思ってて。鈴木先生の例を小児領域の話で言うとディストラクション(※不安や痛みを伴う処置・ケアの際に気をそらす行為)にあたると思うんですよね。そうつなげていくと臨床の人を巻き込むきっかけになると思いますし、多分効果も測定できる、医療における価値も示していけるのかなと。

鈴木:

医療の言葉で翻訳するっていうのは今日の1つのキーワードですけれども、やっぱり専門性が違うと同じ言葉を使っていても全く違う。それこそ僕は看護学の中にデザインの教育プログラムがぜひ入ってほしいし、逆にデザイナーの教育の中にこういう弱者の方の生活のことだとかが入ってほしいと思っています。

吉岡:

それ面白いですね。僕と同期の慶應の修士の学生がいて、その人はデザインの学生でありながら、なんと看護学の授業に潜らせてもらってたんですけど、そういう基礎的な話でも巻込むと面白いのかもしれない。

鈴木:

それこそデザイナーの卵と看護師さんたちとコラボしながら、その病院の中をツアーして課題を発見して何か提案すると病院が変わるんじゃないかなと。

吉岡:

それやりたいですね。最近、医療の中でデザインに興味を持つ人たち向けにデザインスプリントのワークショップをしました。デザインの敗北、例えば、おしゃれなものの下にラベルが後からついちゃうような話をしながら、病院を見て張り紙などの問題をディスカッションしたんですけども、こういうの一緒にやりたいですね。

鈴木:

実はこれまでも、サインの専門家が看護師さんたちのルーチンワークにまで踏み込んで、掲示問題を改善する提案をした事例も講座でお話いただいたことがあります。そうなってくると単なるデザイン、アートではなくて、それこそ看護業務の改善にまで入り込むし、結果的に患者さんとってもよい結果を生み、みんなハッピーみたいな。そんな事例もあり無限の可能性を感じます。

吉岡:

本当ですね。医療の現場ってほぼ課題しかない状況だと思うんです。コロナ以前からすごく医療資源が不足してきているっていう中で、医療の人たちだけで全てを解決しようって多分無理なんですよね。だからこそヘルスケアアートを皮切りに、一緒にコラボレーションして医療の現場を良くするとか、業務を改善する話につながるのは、すごく価値のあることですね。

鈴木:

ところで吉岡さんのデジタルアートの話で私がとても可能性を感じたのは、患者さんの個性に入り込める可能性の部分です。例えば廊下に絵をかけるというのは不特定多数の人たちに対するものですけれど、デジタルの場合は、この人に何ができるっていうリサーチから入れるというすごさ。治療に踏み込んでいるのかは分かりませんけれど、それに入る可能性をすごく感じたんですが、いかがでしょうか。

吉岡:

その通りだと思います。個別に合わせるってことがわりとライトにできるってこともそうですし、もう1つ患者さん側から関わる、選ぶことができるんですね。先ほど鈴木先生が出された絵の例でも、個室の絵画を選ぶという方法がありますけど、絵を選ぶという行動ひとつから自分は病院の空間に関わっていいんだとなり、自分の治療に関わっていいんだと、そういった自発のハードルを少し下げるような話だったり、コミュニケーションのきっかけを生むことができるかもしれないですね。その辺がデジタルはすごくライトで、あとは横にも展開できるってことはありますよね。

鈴木:

たしかに。デザインとアートの話などもしたいのですが、時間になりましたのでこの辺で。本日はありがとうございました。