もくじ

今日は具体的な事例を紹介しながら、アートディレクターは病院でどのような仕事をするのか、そもそもなぜ私がこの仕事をするようになったのかをお話しします。

本記事は、2018年7月4日に開催された「第1回 ヘルスケア・アートマネジメント連続講座」のレポートです。

ホスピタルアートの先進国、イギリス

まず3年前に視察に行ったイギリスの事例から。イギリスでは多くの病院でアートが当たり前のように導入されています。日本人からすると、「アートなんてお金に余裕がある病院がすること」「院長先生が好きでやるんでしょ」という認識だと思うんですが、イギリスではアートがあるのは当然のこととして話が進んでいきます。その導入の仕方も、アートセラピーや建築的な視点、イベントの開催など、いろいろな方向からなされています。

Alder Hey Children’s Hospitalはイギリス最先端のこども病院で、なんと国立公園内にあります。5本の指を広げたように建物が建ち、その分窓が多く、子どもたちの病室にまんべんなく光が届く造りになっています。施設の方によると、子どもたち1000人に「病気の時に何が欲しい」とアンケートしたところ、「自然」という答えが圧倒的に多く、じゃあ公園の中に、という発想でつくられたそうです。

病院のエントランスの真ん中には木のおうちがありました。何だと思いますか? 実はセレモニーホール、霊安室ではないのですけれど、祈りの場なのです。お子さんを失くされて一番つらい気持ちの方が、賑やかなエントランスホールのツリーハウスの中で祈るのです。地下室からひっそりとではなく、明るい光に満ち溢れたところから旅立つ。それが亡くなったお子さんにもご家族にもいいと。決して隠すべきものとしてとらえていない。祈る行為を尊重するつくりになっていると感じました。

病院を出るときれいな広い公園があり、そことは別に鍵のかかった小さなガーデンがあります。青い花ばかりが植えられたその庭は、お子さんを亡くされたご家族が静かに過ごすための場所です。子どもを亡くされた親御さんや病気の子どもの気持ちを尊重し、丁寧に対応している。成熟さを感じ、感動しました。

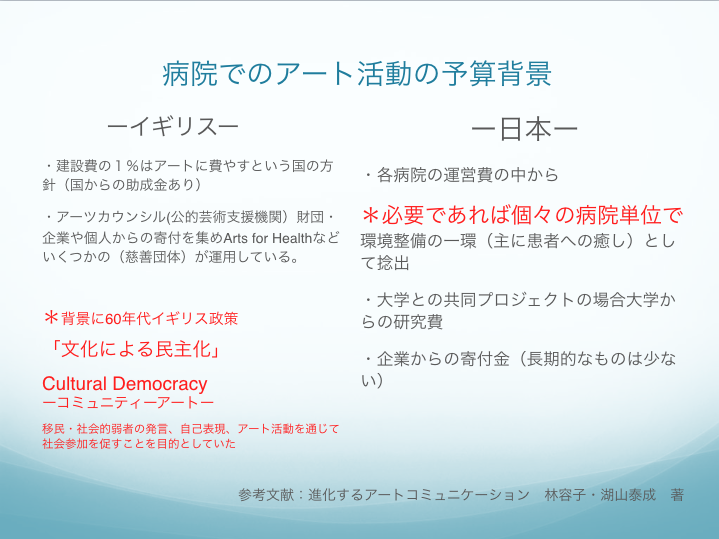

さて、こうした予算はどこから出ているのか。イギリスでは、「建設費の1%をアートに費やす」という方針を国が推進していて、方針を守れば助成金が下りる仕組みを持っています。アートの導入については、アーツカウンシル―― 財団・個人からの寄付をArts for Healthほか9つくらいの団体が集めていて、その団体がアドバイスをしています。

なぜそのような手法がイギリスでは確立しているのか。これは林容子さんの本に書かれています。1960年代にイギリスの政策として、文化による民主化―Cultural Democracy の動きが出てきました。それは、疎外感を覚えてしまう移民や社会的弱者に、アートを通じて自己表現をすることで社会参加を促す。その媒介として国がアートを手法として使ったという背景があるんだそうです。そうしたベースが日本との大きな違いだと思いました。

日本では、アートの予算は各病院の運営費の中から出されています。助成金で導入される例もありますが、長期的なものは少ないためちゃんと根付いていかないという問題もあります。

対話から始まるホスピタルアートの取り組み

私は現在、香川県の善通寺にある「四国こどもとおとなの医療センター」で働いています。前身は、香川小児病院という小児医療を専門にする病院と、善通寺病院という大人の医療を専門とする病院とが統合して大きな総合病院になりました。2013年の開院に際してホスピタルアートを全面的に導入したいという要望があり、私はその業務を担当しました。人間が生まれてから亡くなるまで、長いスパンで地域の人たちの命をサポートする、この守備範囲の広い病院にどんなアートを入れていったらいいのか。実はいまだに問い続け、模索しているというのが正直なところです。

アートと聞くと、皆さんどうしても、趣味、装飾を想い浮かべ、「絵が下手だからアートはわかりません」と言う方もいらっしゃるのですが、私たちが行っているアート活動は、上手とか下手ではありません。

アートを導入する時には、コンセプトを決めて、サイズや色、材質、サインとの連携、法規制との整合性などを決めていきます。病院は美術館ではありませんから、長い間ちゃんと作品が生き続けられるかが重要となり、そのためには設計士さんや施工業者さん、多くの人と「対話」が必要になります。

サインとの連携は、病院のアートをする上で一番大切に思っています。苦しい状態で病院に来られる時にどこに行ったらいいのか、まずは誘導の案内が一番目立つことが大事です。その案内を引き立たせるためのアートを動線に施しました。

外壁から内装までコンセプトをいろんな人に説明し現実にしていくのですが、規模があまりに大きく、なかなかわかってもらえませんでした。しかし設計士さんからは「図面を出して話せば現場は納得してくれるよ」というように、皆さんにアドバイスをいただきながら手探りで向き合っていきました。

外壁の絵はクスノキ、善通寺の大楠をモチーフにしました。子どものエリアにあるカラフルな木には実がなっているのですが、子どもたちに描いてもらったハートを転写しました。病院に行くのに暗い気持ちにならないよう威圧感のない外観にしてほしいという現場からの要望があり、やさしい病院のあり方を話し合いこういう形に落ち着いていきました。

内装全体のカラーコーディネートは、そのエリアの医療にはどういう言葉が必要かを話し合い、その言葉からイメージされる色は何か、と対話しながらつくっていきました。色に物語を持たせる作業です。色には好みがありますが、こういう物語から色を決めたというと、なるほどと歩み寄りができますから。

病院のアートとは、対話をしながら一緒にものづくりをし、その思いを形にしていくことだと思っています。それを形にしていくなかで、アーティストやデザイナ―、設計士、さまざまな専門の力を持っている人を仲間にして、みんなで一緒にあるべき病院の姿を模索していく、そのスタイル自体をホスピタルアートと呼ぶと、私は思っています。

例えば小児エリアはカウンターがすごく低くなっています。子どもは病室から出たらすぐに看護師さんの顔が見え、看護師さんからもどの子が何しているかが見えるように。これは思いやりの形だと思っています。

ものづくりを通して、物語をつくる

ぜひつくってほしいとお願いしたものが、壁の一部をへこませて作った棚「ニッチ」です。お花のニッチは週に1回生花が変わり、アートのニッチは月に1回作品が変わります。飾られる花が変わるだけでまったく違う見え方をします。アートのニッチでは、クラフト作品で季節感のあるものを飾っています。お客様のためにちょっと庭の花を飾るなど、日本人は昔から日常の中でアートを大事にしてきましたが、そういうものを取り入れたいと思っています。

扉があるニッチには小さなプレゼントが入っている時があって、誰でも見つけた人がもらっていい仕組みになっています。ここには、地域のボランティアの方や入院患者さんがつくったギフトやメッセージが入っています。

実は病院ボランティアの活動も広がっていて、歌やバイオリンの演奏や絵手紙教室などそれぞれ得意な「こと」を提供してくれます。どの病棟に何が必要とされているかを、あらかじめ私がリサーチをしておいて、そこにふさわしいボランティアを導入する、そういうお手伝いを最近はやっています。

あるボランティアからたくさんのぬいぐるみが届きました。まずは職員や私たちが喜ぶ、次はそれをプレゼントされた患者さんたちが喜ぶ。そういう喜びの循環ができています。さらにその送ってくださった方に感謝を伝えれば、その方の生き甲斐にもなっていきます。

小さくして亡くなる赤ちゃんがいます。その赤ちゃんのために、最初で最後だけれど、その子が生きていた時間を尊重するという意味で、お母さんに選んでいただくベビー服をボランティアが作っています。お金に換えられない価値を見出す。それも私はすべてホスピタルアートだと思っています。

みなさん本当に惜しげなく与えてくださいます。善通寺はお遍路道にあるので「お接待」という文化があります。私は四国生まれで、小さい時は歩いてくる人にお茶やお菓子をあげるんだと思っていたんですが、実はまったく違う。地元の人はお遍路さんを空海さんだと思ってお供えをさせていただくのです。施しという上から目線ではなく、「させていただく」という気持ちだから、渡す方も感謝、もらう方も喜んでもらえる。そういう姿勢は病院のボランティアでも大切にしたいと思っています。

祈る、寄り添う、アートの役割

10年前、香川小児病院時代に依頼されたのは、病室に飾る絵画を買うことが最初でした。自分の感覚で選んだら私の好きな絵でしかない、それではいけない。だから、多くの人にこの問いを投げかけようと、アーティストや美大生の皆さんに、病院でのアートの役割――祈る、寄り添う、待つをテーマに、自分の大切な人が病気になった時に、部屋に飾りたい絵を描いてくださいとお願いしました。集まってきた作品は300点。表現は様々ですが私は一切ジャッジせず、すべての絵を病院で買い取り、患者さんの希望があればすぐに変えられるように同じ額に入れました。

ある子は入院する度に、いつも同じ絵に変えてほしいと言います。その絵があるとまたがんばれるのかそこは私には分からないのですが、絵が患者さんの治療をサポートすることもあるのです。

アートが無力の時もあるし、絶対このアートには効果がありますとは言えません。でもある時、すごい役割を果たすのも、まちがいなくアートの力です。その人の命をぐっと支えるような瞬間をアートが連れてきてくれることがあります。印象的な例は、先ほどのニッチのプレゼントなんですが、そこで偶然受け取ったメッセージカードの言葉に励まされて、リハビリに前向きになり退院されたとお礼をいただいたこともありました。

こういった病院のアートの取り組みを認めていただき、医療福祉建築賞を設計の方とともにいただきました。これまで病院のアートは、設計後の空いたスペースに装飾としてやるという方法が一般的だったのですが、ここでは設計士さんと対話しながら、現場の人の話を聞き建物に反映していく、その姿勢が認められたと。なおかつ、つくって終わりではなく、地域の人がボランティアとして関わったりして一緒に病院づくりをしていく。そこも評価していただきました。

問題をともに解決するプロセスがアート

こういうプロジェクトの始まりはとてもシンプルな話で、問題をアートによって改善していく・・解決まではいかないんですが、それがすべてのスタートです。

2009年に香川小児病院で行ったプロジェクトは児童思春期病棟―精神科の子どもたちが入院していた殺風景な病棟をなんとかしてほしいというものでした。壁に絵を描くことになりましたが、ただ作家さんに依頼するだけではなく、患者さんや職員にも制作に関わってほしいと、少しずつ少しずつあえて時間をかけて小さなパーツを塗り絵のように描いていくことにしました。それでつくったのが「パッチワークと青い木の鳥たち」(9)です。葉っぱは一人1枚自分の型紙をつくって、その葉っぱをどんどん増やしていくので、完成図がわからないというスタイルで描いていきました。

その時に大切にしたのは、一緒につくるということ。どんな雰囲気にしたいのか話をして、それを聞いたアーティストが提案し、それいいねって対話しながら、納得しながら、時間をかけてものづくりをする。その結果、職員さんの病院への愛着が育つ。この壁画を描いた時に看護師さんが「壁画を自慢してますよ」って言ってくださったのがすごくうれしかったです。

職員さんが誇りを持つ改善ができたことが、私の一番の喜びで、だから今もこの仕事をしているのだと思います。患者さんに落ち着きが出たとも言われました。以前は、この病棟の子はものにあたりがちで修理が大変だったそうですが、でも絵を描いてからそれがほとんどなくなった、と。またメディアの人たちが取材に来てくれるので、自然に広報ができました。

今ふりかえると、そのプロジェクトを通して、職員の帰属意識の促進、環境改善美化、地域に開かれた病院づくりや地域の人が病院に関心を持ってくれる、そういう病院づくりが、アートのミッションとして出てきたのではないかと思います。

アートは一元的な効果ではなく、柔らかで多元的な効果をもたらします。それを体験するなかで、職員みんなから次はこうしてほしいと絶え間なく仕事が続いて、10年が経ちました。それをマネジメントというなら、そうかもしれないと後から思います。

ホスピタルアートとは

ホスピタルアートを導入するということは病院内に創造的な問題解決の場をつくるということ。そしてその改善へのプロセスの中で医療者と患者、クリエイター、地域住民が歩み寄り、対話の中から「新しい病院のかたち」「新しい価値」を創造してゆく取り組み。

ホスピタルアートとは決して作品のことをいうのではなく、病院内に創造的な問題解決の場をつくるということ。そしてその改善のプロセスのなかで医療者と患者、クリエーター、地域住民が歩み寄り、対話の中から新しい病院のかたち、新しい価値を創造していくそのプロセス自体が私はアートではないかと思っています。これはイギリスの手法を真似たのではなく、当院で日本人が持っている感性に寄り添い、たくさんの人の知恵をいただきながら、一緒にものづくりをしてきたなかで、病院づくりのアートというのがおぼろげながら見えてきているところです。

ホスピタルアートは、大きく分けると次の3つに分類されます。一つは理念の顕在化。病院の思いをかたちにする。壁画も病院の職員が癒されて、患者さんのほしいものを描く。二つ目は業務改善。開院してから分かる使いづらさがありますが、必要なところは修正し、あるいは納得して歩み寄ってもらう。すべての人に100%満足というのはむずかしくて、病院の方針を伝え納得してもらうことも大事な仕事です。三つ目は社会包摂という、マネジメントの言葉ですが、患者さんへのサービスです。プレゼントづくりやイベントの開催、地域施設との連携も日常的にしています。

さまざまな場面でのアートの役割

霊安室のプロジェクト「青い花に……」

開院後の活動のひとつ、霊安室のお話をします。霊安室からの地下通路はコンクリート打放しですごく殺風景でした。そこをなんとかしてほしいという看護部の要望をかたちにしていったプロジェクトです。お見送りの場所である地下通路の壁に、職員が鎮魂の青い花を描く。言葉の代わりに、祈りを込めて。2014年の6月7日から3日間、177名のスタッフが参加してくれました。

医療者は、どんな患者さんも元気で帰してあげたいという気持ちで医療をします。ところが人はいつか必ず死を迎えます。時には助からないこともあります。そういう時、もっとしてあげられることはなかったかと思うのが医療者なんですね。その医療者の痛みを、言葉にならない思いを、アートにして伝えたのが「青い花に……」のプロジェクトでした。

患者さんに聞けば言葉は返ってきますが、実は目に見えていないところに、深いニーズがあって、最初は痛みとか愚痴とか嫌な感じで見えるんですけども、実はその根底にある、その人たちが本当に望むものにコミットしていけた時に、初めて何か新しいものが提案できたりするのではないでしょうか。表現していることの裏にすごく多くのものを持っている。たぶん認知症の方だってすごく豊かな人生があって、そこを忘れて目の前の事だけで接すると間違ってしまうんじゃないかと思います。

新人職員さんとの改善活動

新人職員さんと一緒の活動もありました。エレベーターサインがわかりにくいというクレーム、痛みですね、それをみんなで解決しようと。「エレベーターはどこか」と聞かれた時に案内が楽になるようデザインを提案しました。あの線路をたどってくださいと言えば行けるんです。ふだんはデータ入力をしている若手の子たちが、クレームから改善案を出して、発注して自分も施工をするという一連の流れを体験しました。看護師さんたちから褒められ、嬉しそうにしていました。職員のモチベーションを上げるのは、仕事の評価とかやり方ばかりでないんですね。

医療者との連携

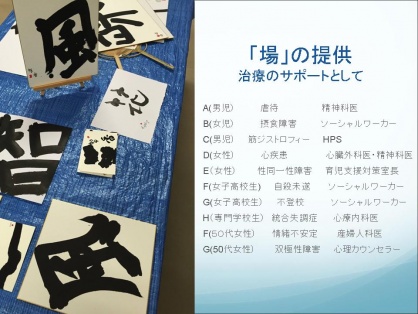

最近すごく増えてきていますが、私やボランティアさんがいるボランティア室に精神科や婦人科などのスタッフが患者さんを連れていらっしゃって、ものづくりを体験したりします。治療はしませんが、治療のサポートとして、先生が患者さんの別の側面を見たり、病棟でなかなか人に慣れない人がここで人と交わる場としても使われます。

痛みを感じている現場の人がそれを表現し、応えてくれる人がボランティアさんのなかに増えてきたことは、とってもありがたい。仲間が増えてすごく良い感じです。

屋上庭園の管理をデザインする。

必ずしも物を作ることだけではなくて、みんなに少しずつ担ってもらうという体制も考えます。地域の中学生や福祉施設の人たちに、就労支援を利用してきてもらったり、いろいろな人が少しずつ関わって、楽しみながらしてもらうことに取り組んでいます。

病院に隣接する養護学校の子たちと一緒に、年に1回、壁画を描きます。車いすの子も描けるように、先生が長い棒を電動車いすに付けて、前後するだけでローラーが回って描けるようにしたり、そういう道具作りもアートだと思います。

寄付について

こちらが欲しいものを寄付してもらうこともしています。例えば地元の森林組合連合会は、毎年ヒノキの木製品をプレゼントしてくれますが、欲しい物を作ってもらうことはできますかと打診すると、「できますよ」と。また看護部からはものづくりしたいという声が、企画課からは時計が欲しいという話があったので、その3つを組み合わせて、時計を作るヒノキのキットを寄付してもらいました。ちょっと発想を変えて、楽しみながら役に立つ手法を考える。これは本当にアートの醍醐味です。

あいまいで人間味あふれるアートだからこそ、病院に求められる。

院内でのアートディレクターの役割は、「私が全部答えを知っています」ではなくて、一緒にみんなで話す場をつくって、そこでいろんな人の知恵を借りながら、まだ誰も見たこと無いような改善策を考えていこうという、そういう役割です。

病床数や手術件数などの比べることが可能な指標は、いわば機能的価値ですが、同じ病床数だったとしても、どういう空間でどういうサービスができるかという意味的価値が、アートの役割かなと思っています。付加価値というのかもしれません。どんどん病院を選べる時代になってきます。その時に自分たちはどういう病院でありたいか。そこを表現し続けていくのは大事なことではないかと思います。

ホスピタルアートが医療現場にもたらすものは、結局、意味的価値の創造・文化の育成です。「想像力」と「創造性」とで、患者さんに必要な医療を必要な時に提供し、医療以外のサポートをする。それらを磨いていくことが、アートが医療現場で医療者と一緒にできることなのではないでしょうか。

免疫学者の多田富雄先生が、人間の自己を規定しているのは脳じゃなくて免疫ではないかとおっしゃっています。あいまいさの原理。パソコンのような単純系のシステムと違って、人間の生命、特に免疫は、刺激を受けると「場の条件」や「時の条件」にすごく左右されて、どう作用するかわからない。それが生命なんだと。

医療現場におけるアートの動きも単純な反応ではなくて、もっと複雑系、人間に近いような動きをアートが果たしていく。そこはもしかしたら今の医療に欠けている部分なのかもしれません。医療はすごくシステム化され、エビデンスできちんと整理されていて、最高の医療を受けられている。一方で、何を今、私たちは欲しているかというと、やっぱり人間味なのではないでしょうか。あいまいさとか余白とか、こころを尊重したり、病気よりも人を見るという視点であったり。アートの動きは単純系じゃないからこそ、病院に必要なのではないかと思っています。そして、その人の免疫や自然治癒力を高めるサポートをする病院のあり方も考えていくべきではないかと思います。

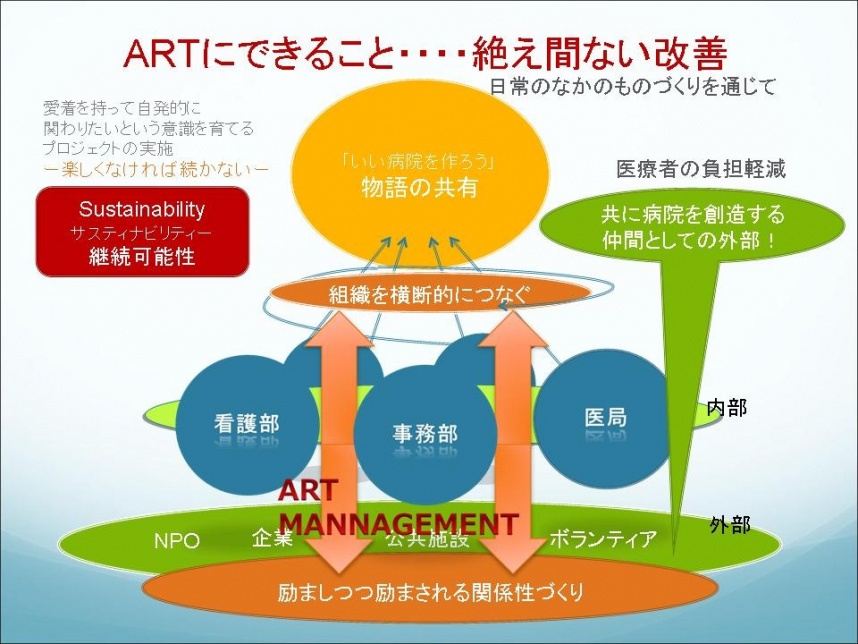

アートにできることは、絶え間ない改善です。日常のなかのものづくりを通じて「いい病院を作ろう」と、みんなで物語を共有して、励まし励まされる関係性づくりをしていくこと。患者さんはもちろん医療者も尊重して、お互いが尊重し合えるような関係性づくりをめざしていくのが必要なんじゃないかなと思います。

ホスピタルアートがめざすものは、人工的な空間に自然の要素を加味した人間味のある環境をつくること。それは柔らかに多元的に時間を超えて作用すると思っています。そこにアートが果たせる役割があるような気がしています。